山口裕之『ひとは生命をどのように理解してきたか』(21)

今回は、第2章 生物学の成立構造 第2節 「生物学」の登場 の続き(p.102~)と第3節 分子生物学と生気論である。

その前に、ちょっと復習。

- 「生気論」とは、「生物には通常の物質とは異なる特殊な生命原理が働いている」という考え方である。

- この特殊な生命原理は、「生きているもの」と「単なる物体」との間を線引きするものである。

- 生気論は、「身体を構成する物質そのものが何らかの生命原理を持っており、その原理は自然法則として研究することができる」と考える。

- 17世紀の機械論哲学*1を経たうえで、生物と無生物の違いが関心を引いたときに初めて、その違いを科学的に説明しようという動機が生じる。そうした動機にもとづく思想こそが生気論であった。(pp.91-92)

私は、かねてより「生きているもの」と「単なる物体」の違いに関心があり、本書をとりあげたのもその関心からである。

昨今のコロナ騒動で、ウイルスに注目が集まっているが、「病原体としてのウイルス」という捉え方がほとんどであるように思える(ウイルスとの闘いという言い方で、ウイルスを「敵」とみなす人もいる)。そうではなく、「生きているもの」と「単なる物体」の中間に位置するウイルスを正当に捉えるべきだろう。

- 「生気論」は19世紀を通じて、更には20世紀に入っても、生物学研究に大きな影響を与え続けていた。

- 当時、生気論は、ニュートン物理学同様に科学的な説であると考えられていた。つまり、生気論において生命原理は、ニュートンの万有引力が物質の特性であるのと同様に物質の特性であると考えられていた。

- 実証主義(実験によって事実を確認することで正しい知識が得られるという立場)の科学観が登場するのは、生物学の登場と同時期、生命原理を仮定するという生気論の主張はそうした科学観に合致するものと考えられた。

以下、山口は17世紀から19世紀初頭にかけての科学観の転換について簡潔に説明しているがこれは省略する。実証主義とか、自然法則とか、デカルト的機械論哲学とかの話題は興味深いが、これは別途「科学哲学」としてとりあげることとしたい。

- 生気論は、生命原理を観察によって受け入れるべき原初的事実だと考えていた。彼らは、生物を探求してそれ以上さかのぼれない原初的事実としての生命原理を発見し、それを出発点として生物についての理論体系を構築しようと試みた。

それ以上さかのぼれない「原初的事実」として、何を措定するかは議論のあるところだろう。議論すべき前提を、「原初的事実」として議論を始めては、科学ではなく宗教となる(可能性がある)。

山口は、本節を次のようにまとめている。

- 感覚性や被刺激性といった「生命原理」の概念が生物と無生物を区別する境界線となり、単なる物体における物理化学的現象とは異なった生命現象を科学的な方法論で研究しようとする生物学の成立につながった。

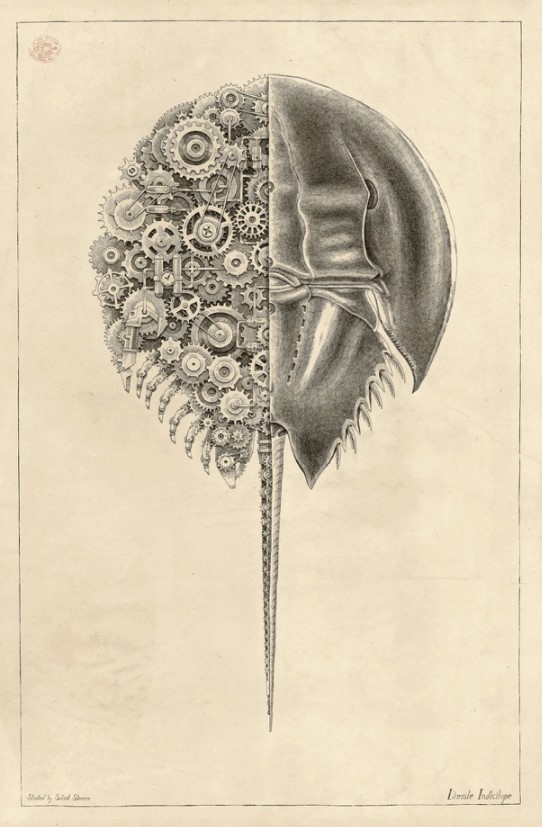

http://dailynewsagency.com/2017/02/16/mechanical-biological-crustacean-study-7n7/

続いて、第3節 分子生物学と生気論である。

- 通俗的には、生物学の成立は「オカルト的・非科学的な生気論からの脱却」であると信じられている。

- しかし(これまで見てきたように)生物学の成立のためには生気論を経由することが不可欠であったし、生気論思想は19世紀から20世紀における生物学の発展の背景として受け継がれていった。

- 生気論の思想が「生命の単位」を探求しようという関心を生み、それが細胞説の確立や遺伝学の成立へつながったという流れも見逃せない。

ある言説を「オカルト的・非科学的な言説だ」として、ただ非難/拒否/無視するのではなく、それらが(本当のところは)何を主張しようとしているのかを汲み取るべきだろう。

- 現代の生物学では、細胞内の分子メカニズムの詳細が明らかになりつつある一方、「生命とは何か」という根本的な部分についての考察はほとんどなされなくなってしまった。すべての生命現象が物理化学的な手法によって説明できると考える現代の生物学では、生命現象と通常の物理化学的な現象との共通点のほうに関心が集中しているために、生命現象の独自性を根拠づけようという動機は失われたということであろう。あるいは、生物学が進歩することで、生命現象そのものを見失ってしまうという皮肉な結果になったと言うべきか。

おそらく「生命とは何か」を突き詰めて考えていけば、「宗教」にはなっても、「自然科学」にはなりえないだろうから、わからないところは放置して、ある事実を「原初的事実」(あるいは「公理」)として議論を始めることになり、「生命現象そのもの」を見失ってしまうことになるのだろう。(「人間」を見失った「社会科学」にも似たところがあるようだ)。

- シュレーディンガー(物理学者)は『生命とは何か』(1945年)で、生命現象の特異性について述べている。

- 通常の物理学(統計熱力学)における法則は、多数の原子や分子の状態が平均化されることで成立する。無秩序な運動の平均から生じる。また通常、ある原子の状態は熱的な攪乱によってすぐに失われてしまう。

- ところが生物の場合、原子レベルでの情報(遺伝情報)が何世代にもわたって維持される。こうした情報を担う分子の異常な安定性から、彼は、遺伝情報を担う分子は、共有結合によって構成された頑丈な分子であると結論した。更に、そうした分子は高度に分化した秩序を持ち、その秩序を巨視的なレベルに反映させる力を持っていると考えた。

- 通常の物理法則は「無秩序から生じた秩序」であるのに、生物は「秩序から秩序へ」という、物理学とは別の原理に従っている。つまり「生きているものは、今日までに確立された「物理学の諸法則」を免れることはできないが、今までに知られていない「物理学の別の法則」を含んでいるらしい」という。

シュレーディンガーが、生物に、今までに知られていない「物理学の別の法則」を感じていたというのは興味深い。山口は「シュレーディンガーが自分のことを物理学者だと強調したからといって、彼が生気論的思想とは無縁の客観的で普遍的な自然科学の側に立っているということが即座に保障されるわけではない」と述べている。

- デカルトの思想は、現在の学問分野で言うと、哲学・物理学・数学・心理学・生物学にまたがるような広大な範囲に及んでいるが、これはデカルトが多くの専門分野を勉強した特異なマルチ人間だったのではなく、当時の学問が現在のように細かい専門領域に分化していなかったということである。自然界全般を相手にする「自然学」が、専門領域に分化した「自然科学」へと変容するのは19世紀なのである。

私は、「自然科学」ではなく、「自然学」に関心があるが、これを学ぶことは容易なことではない。

- ニュートンの万有引力は同時代に「オカルト的」だと批判された。(ライプニッツなどは、万有引力は離れたところに働く力なので、魔術めいており非科学的だと考えた)。何がオカルチックな力であり、何が物理学的な力なのかが予め定まっていたわけではない。

- 「物質と生命」、「物理学と生物学」、「科学と非科学」というような単純な二項対立は、物理学や生物学がそれぞれの領分を確立した、ごく近年の視点においてのみ成り立つことなのである。

単純な二項対立があふれている。社会の諸問題を単純な二項対立で解決しようとするような思考がどうして生ずるのであろうか?

*1:2019/11/13、