山口裕之『ひとは生命をどのように理解してきたか』(19)

今回は、第2章 生物学の成立構造 第2節 「生物学」の登場 の続きで、「生気論」についてである。

但し、本書ではなく、池田光穂と米本昌平の解説を読むことにする。

生気論を、オカルトあるいは似非科学と一蹴しないようにしよう。

- 生気論は、生命現象を、物理学・化学・数学などに還元できない特別の法則によって支配されているとみる。

- Vitalismの翻訳で、vital とは生命や活力を意味する形容詞である。

- 現代では、オカルトあるいは非科学的なもの、あるいは宗教思想あるいは信念のひとつとみなされることが多い。

- にもかかわらず、物理学・化学・数学などに還元できない生命現象は現実に数多あるために、生気論を信じる人たちが絶えないのは、(1)生命現象を自然科学では、いまだ十分には説明できていない、(2)我々の人生をも包摂する生命現象を自然科学で十全に説明できるわけがない、という現代人のオカルト的な信仰の結果である。

- 機械論は、生命は精巧にできた機械にほかならないと説明する。機械は自然科学的に説明することができるし、要素から全体を演繹的に論証可能とする(これを要素還元主義という)。

- これまた生命論と同様に宗教的信念に近いものである。

- 生命を自然科学によって分析・説明することと、生命が機械に類推(アナロジー)できることとは異なる。説明の方向性や水準が異なる。

- ハソス・ドリーシュ(1867~1941)は、ウニの2胚葉の卵を分割しても、それぞれ完全なウニの幼生ができたことで、発生の初期には生命独自の調整能力があると主張した。

- 現代では、胚の遺伝子が形態発現のための機能分化をしていないだけの現象であるとされる。

- この現象は、ドリューシュによるとアリストテレス以来の目的論的な内的因子がある根拠とされた。

- 生気論は、自然科学の理論上の未達成を根拠にしぶとく生き残ろうとするが、その説明は判っていることを明確に理解するよりも、理論的に明らかにされないことを人質にとり結論を先延ばしにする傾向がある。

- 生気論者が意固地になる土壌は、カルナップ『物理学の哲学的基礎』(1966)に代表されるように、生気論を仮想敵にする、過激な物理還元主義者による不可知論(反省的思考をすることを意図的に退ける信条)の席巻があるからに他ならない。

- 生物学の領域では、カルナップや論理実証主義による専門分野の外野からの中途半端な論駁よりも、ダーシー・トムソン『成長と形』(初版1917 年、第二版1941年)などのほうが、よっぽど決定的な影響を与えたと言われる。

- フランシス・クリックやジャック・モノーはマイルドな反生気論者であり啓蒙主義の域を超えないために、生気論の息の根を止めるほどではない。

- 生気論は、現在では(少なくとも自然科学の学問体系のなかでは)命脈が絶たれたように思われるにも関わらず、一般大衆のみならず自然科学の内部者からも生気論への転向者が後を絶たないのは、生気論が科学理論ではなく、人間の生命=生活上の信念であるという反省的認識に他ならないことを、逆に忘れているからである。

- 人間はネットワークに繋がっているコンピュータに他ならないというようなお手軽な宿命的な機械論や、カルト教団にみられる生命哲学論は、生命=生活上の信念である。

- このことを認識すれば、機械的な生命と霊的な機械というオカルト的存在論が現代社会に跋扈しても、何ら驚くことはない。

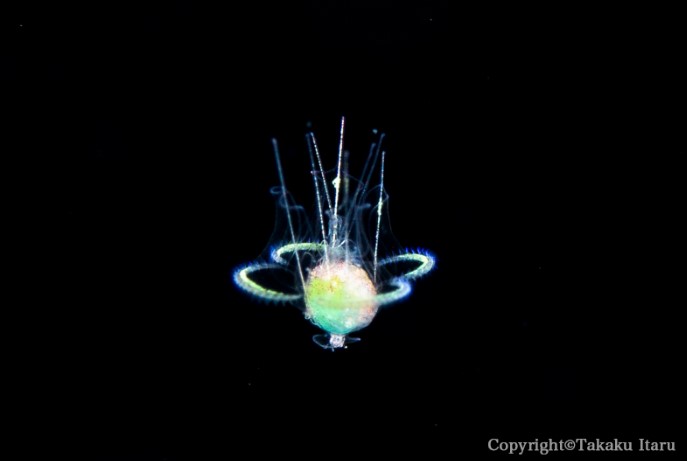

浮遊するウニ! ブログ「屋久島ダイビング日記」(https://yakuumi.exblog.jp/29370140/)

われわれの目には、ハソス・ドリーシュ(1867~1941)という人間が実に奇怪に映る。エンテレヒー*3などというものを古代でも中世でもない今世紀において主張し続けたからである。それゆえ有能な発生学者として出発した彼が、なぜこのような「いかがわしい」概念をもちだし、それを一生主張し続け、はては哲学者にならざるをえなかったのか。

- ドリーシュは1891年の実験[ウニの胚を二分割する実験]でただちに生気論者になったのではない。彼はその後何年も慎重な実験と思索を重ね、ようやく1899年になって生気論の立場をとることを表明し、その根拠として「調和等能系」の概念を提出する。

- 調和等能系は典型的なエンテレヒー現象である。エンテレヒーは物質でも力でもエネルギーでもない。エンテレヒーは空間中に存在するのではなく、空間以外から空間の中へ全体的、合目的的に作用するものである。

- エンテレヒーとは、情報性に近いものを空間中へ供給する作用因であると解釈できる。

- エンテレヒーとは、秩序、多様性、情報性そのものであると同時に、未発現の情報性として空間中へ情報性を供給する作用素でもある。

- エンテレヒーとは、末だ現実化されていない秩序である。

- 「いわゆる生命の物質の連続体とは、今や単につぎのようなものになる。すなわち、異ったポテソシャルというかたちで恐しく多くの生起の可能性を含むある物質の域、もしくは物質の系が存在するということである」。

- 力学が個々の原子の運動は記述しても多くの原子の相互関係については何ら言及せず、かえって熱力学が示すようにバラバラな運動のみを許す、つまり現実の3次元空間を統御する物理学的世界像が世界の「無意味性」をのみ意味するとしたら、この世界に現に存在する秩序、多様性、個体性、意味、目的性は、どこからどのようにして与えられるのか。

- ドリーシュは、このとてつもない難問に正面からとり組むことに一生をささげたのであった。当然のこととして、物理・化学還元主義進化を個体のランダムな変異にゆだねてしまうダーウィニズム、「唯物論」などはすべて彼の非難の対象となった。

- 古典力学が占有する3次元の「現象空間」に多様性の根源が組み込みえないとすれば、もはや空間以外から空間中へ供給される以外には考えようがない。このような論の進め方はドリーシュにとって、最も確実な論理的帰着であった。彼は、エネルギー恒存則とよく似た、エンテレヒー恒存則を考え、「質の力学」の確立を夢みていたらしい。

- 彼は自からの確信を伝えるために物理・化学を超えた問題、すなわちメタ・フィジーク(形而上学)に進まねばならなかった。彼の理想とするところは完全に秩序だった世界である。

- 彼の体系の中で、秩序の根源であるエンテレヒーは、つまるところイデー的存在となる。

- 彼の哲学とは、世界のすべての秩序を包含するイデー的な存在としてのエンテレヒーと、ランダムな存在のみを許す古典力学との葛藤として一切はたち現われ、具体的な「個体性」を獲得する、というものである。彼は、自分の立場はライプニッツのそれに一番近いと自白している。

- ドリーシュが今日誤りの代表例とされている一因としてウィーソ=シカゴ学派の活動があった。

- 非常に単純化して言うと、19世紀後半は人びとの精神の波長が物理学化・因果論化の極へ収束した特異な時期であり、20世紀前半はその反動としてあらゆる方向への知的試みの爆発が起った時期である。そして第2次世界大戦後は哲学的冒険が思弁的なものとして極端に押えられ実験第一主義になった時代であり、今また転回点にきている。このような認識のうえで、私はドリーシュの「新生気論」を、それが誤りであったにしても、今世紀前半の知的冒険の一つの流れを代表するものであったと評価したい。

- 生命現象が物理・化学で説明し尽しうるのか、それとも、生命には物理・化学とは異った何ものかがあるのか、という問題は常に存在してきた。この二つの立場がほぼMechanismusとVitalismusという言葉に相当するようになったのは19世紀中葉と考えられるが、これら二つの立場が鋭く対立し、しかも正統派の科学者が後者に対して著しい生理的嫌悪感を抱くようになったのは、すでに触れたように、今世紀に入ってからのことと言ってよい。

- 第二次大戦終結後は、生物学はこれまでとかく形而上学過剰であったとされ、生物学者はとにかく実験をしておればよいという風調が大勢を占め出した。この傾向は1960年代を中心とする分子生物学の爆発的発展によってさらに加速された。しばしば分子生物学の通俗的啓蒙のみが生命論だと思われたりした。

- 今日、環境問題や生命科学の発展に伴う哲学的問題などから、生命論が再び盛んになりつつある。だが盛んになったと言ってもある特定な考え、例えば全体論、還元主義批判、目的論、生命理象の独自性などという主張は依然として異端視され、わずかな例外を除いて表面的には遠慮がちにしか論じられていない。これらの主張は純粋な科学論のレベルで否定されないかぎり、本来ならばもっと自由に対等に論じられてよいはずである。この「自己検閲作用」を、私は、反全体主義、反非合理主義、反生気論というこれまでの正統派の科学啓蒙運動の歴史的残渣であり、同時にこれは啓蒙運動が必ず伴うところの過剰攻撃による後遺症である、とみている。

- ある考え方やその考えをもった人間を単に否定的なレッテルを貼って思考の対象から排除してしまうような態度は、およそ科学者らしからぬものである。しかし、客観的で冷静で公平な眼をもっているはずの科学者でも、長い目でみればこの種の誤りを犯しうるし、最も歴史の流れから超然としているかにみえる科学哲学ですら大きな精神のうねりからは自由でない。

ドリーシュの「新生気論」を、「20世紀前半の知的冒険の一つ」として評価する米本の論考は実に面白い。

*1:「生気論」(https://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/090326vitalism.html)

*2:「生気論とは何であったか-知的衝撃としてのH.Driesch」(科学基礎論研究、1978 年 13 巻 4 号)(https://www.jstage.jst.go.jp/article/kisoron1954/13/4/13_4_163/_article/-char/ja/)より、一部気になった部分のみとりあげる。

*3:エンテレケイア…アリストテレスの用語で、終極状態にあることを意味する。彼によれば、生成は可能態にある質料が目的 telosである形相を実現することにあり、その実現された状態もしくは形相そのものがエンテレケイアである。すなわちそれは完全現実態であり、実現態とも訳される。現実態を表わすエネルゲイアと同義であるが、後者のほうは活動的な面を強調する。スコラ哲学に継承されたこの概念は、近世ではライプニッツがモナドの同義語として用い、実現力の意味を強調した。その延長上にドリーシュの生気論があり、そこではエンテレケイアは因果性をこえた生物の生命原理として主張されている。(ブリタニカ国際大百科事典)